Perangkap Eksploitasi Mengintai Freelance Gen Z

Surabaya, IDN Times - Ibarat perahu yang terombang-ambing di tengah lautan luas tanpa nakhoda, freelance dari kalangan Gen Z bekerja di tengah ombak ketidakpastian yang tanpa aba-aba bisa menenggelamkannya. Meskipun dari luar tampak kokoh, namun belum tentu perahu itu siap menghadapi badai yang sesungguhnya. Sama seperti pekerja freelance Gen Z, meskipun terlihat bebas di luar belum tentu di dalamnya tidak ada kerentanan.

Mengutip dari Buku Pedoman Kerja Kontrak Freelancer SINDIKASI tahun 2019 dari laman sindikasi.org, Kementerian Ketenagakerjaan sudah membuat regulasi untuk pekerjaan harian lepas (freelance) yang mengatur aspek perjanjian kerja freelance antara di pemberi kerja dengan pekerja. Regulasi tersebut berupa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 mengenai ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Keputusan Menteri tersebut lebih rinci pelaksanaan dari ketentuan PKWT yang diatur dalam Pasal 58 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Akan tetapi, berdasarkan temuan SINDIKASI, freelancer belum diidentifikasi secara jelas dalam perundangan dan ketenagakerjaan sehingga pekerjaannya tidak tercakup dalam perlindungan. Belum ada regulasi dan hukum yang secara tepat mengatur dan melindungi freelancer. SINDIKASI juga memaparkan bahwa berbagai kerentanan yang dialami oleh pekerja freelance menegaskan fleksibilitas kerja yang menguntungkan mereka hanya mitos yang didengungkan dalam narasi pekerja masa depan dalam revolusi industri 4.0. Kondisi freelancer yang rentan merupakan bukti tidak adanya perlindungan akibat fleksibilitas kerja memperdalam masalah ketenagakerjaan.

Lantas, bagaimana pandangan buruh freelance dari kalangan Gen Z terhadap hal ini? Memperingati Hari Buruh Sedunia 1 Mei, IDN Times menurunkan liputan seputar isu perburuhan. Simak Yuk.

Balada gen z jadi buruh freelance

Bima (21) adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 6 yang bekerja freelance di salah satu perusahaan wedding organizer di Surabaya selama kurang lebih tiga tahun. Ia juga tengah menjalankan bisnis barunya yang bergerak di bidang fotografi. Bima mengatakan alasannya menjadi freelancer adalah karena sejalan dengan prodi kuliah yang ia tekuni sehingga ia ingin lebih mengasah hobi dan bakatnya dengan tuntutan kerja yang cukup berat. Selain itu, waktu kerja yang fleksibel serta pendapatan yang diterima juga bisa untuk menopang kebutuhan dan keinginannya.

“Dana dari freelance untuk tanggungan cicilan motor dan biaya sehari-hari karena tidak ada supply (dari keluarga), jadi memang harus dicukup-cukupkan. Kalau untuk keinginan, pemasukan dari freelance bisa diatur dengan mengerem keinginan. Tapi kalau kebutuhan ya dicukup-cukupkan," kata Bima.

Sedangkan Lea (21) memiliki alasan lain untuk bekerja sebagai freelance. Mahasiswa yang bekerja sebagai crew di salah satu wedding organizer di Jawa Timur ini bertujuan untuk menambah uang saku dan tabungan. Ia juga ingin melakukan hal-hal yang bisa ia lakukan selama di kuliah rantau seperti menambah teman dan lebih mengenal dunia kerja yang sebenarnya.

Menjalani kehidupan di dunia kerja sudah semestinya mendapatkan banyak ilmu dan tantangan baru. Ekspektasi yang tercetus sebelum berkecimpung di lingkungan baru juga sudah lumrah terjadi, apalagi oleh kalangan anak muda. Meskipun bergerak di bidang yang sama, tetapi Bima dan Lea memiliki keresahan dan ekspektasi yang berbeda.

Bima misalnya, ia mulanya tidak memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pekerjaan freelance-nya sebagai Project Manager di perusahaan wedding organizer-nya saat ini. Akan tetapi setelah lama bergabung, Bima mendapat kepercayaan untuk naik jabatan dari yang awalnya crew menjadi project manager sehingga tanggung jawab yang diemban juga semakin besar.

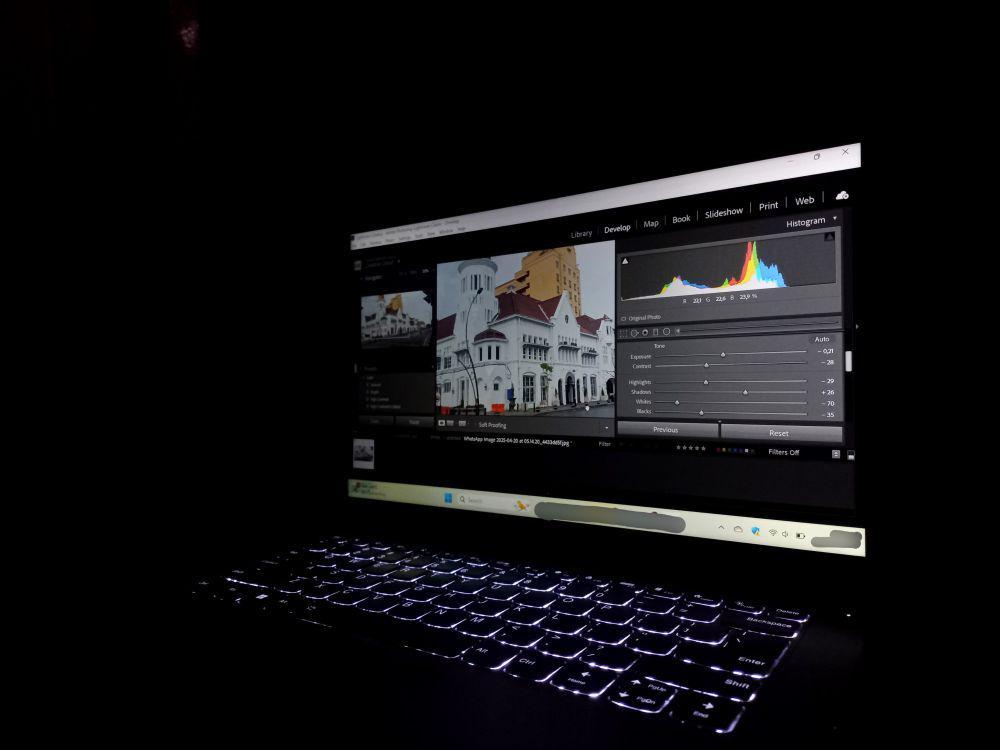

"Dulu ekspektasinya yang penting cukup buat jajan sama bayar kuliah dan lain-lain. Kalau ekspektasi ke usaha fotografi cukup tinggi karena vendor fotografer itu cukup menguntungkan, selama kita bisa menjaga device nya dengan baik, jaga relasi, dan juga marketing dengan cukup baik, ini mungkin bisa jadi ladang yang lumayan dibandingkan dengan harus kerja kantoran dengan beban yang sama. Dengan freelance yang kerjanya Sabtu atau Minggu, Jumatnya bisa mengedit, itu mungkin lebih menguntungkan,” ungkap Bima.

Tidak jauh berbeda dengan Bima, Lea lebih berekspektasi pada gaji yang bisa cukup untuk uang saku dan ke kebutuhannya menabung. Akan tetapi, Lea lebih memasang ekspektasi pada agenda kerja.

"Untuk waktu dulu mikirnya weekend bisa berkegiatan freelance, tapi ternyata cukup challenging karena dulu awal-awal masih join UKM di kampus waktu weekend. Kalau ekspektasi ke beban kerja gak terlalu sih karena menganggap jadi crew itu seru walaupun agak ngeri-ngeri sedap."

Tidak hanya ekspektasi yang tidak dapat ditebak, tantangan yang dialami keduanya pun juga terkadang tidak mereka duga kehadirannya. Bima sebagai project manager acara pernikahan merasa gaji yang ia terima masih terbilang sangat kecil dibandingkan dengan perusahaan wedding organizer di tempat lain. Ia merasa gaji tersebut tidak sebanding dengan kerja dan persiapan yang diampunya sejak 3 bulan sebelum acara berlangsung.

Bima juga mengakui dari segi kebebasan, pekerjaan freelance-nya mengharuskannya untuk bekerja nomaden sehingga harus mengorbankan jadwal libur untuk menangani 3-4 client dengan kasus yang berbeda-beda.

"Beban kerja yang didapat fine-fine aja dengan hasil yang didapat. Menurut saya, kalau misal dengan beban kerja yang bukan freelance, itu hampir-hampir sama. Kalau dikatakan berat banget sih gak, tapi memang kalau dikatakan bebas sih gak juga. Tapi setidaknya waktu Senin sampai Jumat itu bisa menentukan ke mana saja, lebih fleksibel,” katanya.

Dalam menekuni bisnis fotografinya, Bima juga ingin mengumpulkan portofolio sebagai daya jual ke vendor atau client pertamanya nanti. Maka dari itu, ia memasang target pribadi dalam satu atau dua bulan ke depan.

“Dengan tipikal gen z sepertinya saya lebih jalan aja dulu. Begitu pula di wedding organizer, saya kerjakan dulu aja semampu saya, walaupun gak bikin kaya (setidaknya) bikin hidup.”

Sama seperti Bima, Lea juga kerap mempunyai keresahan di manajemen waktu untuk bekerja freelance dan menjalankan kesibukannya sebagai mahasiswa magang. Ia mengaku sudah tiga bulan ini ia sering absen untuk berkontribusi di pra acara dan acara pernikahan wedding organizer-nya.

“Ada rasa takut tiba-tiba dikeluarin juga, karena kan sistemnya freelance bukan pekerjaan tetap. (freelance-ku) kalau salah atau gak ngerjain kamu ditegur, tapi kalau gak aktif lagi kamu langsung dikeluarin,” ungkapnya.

Tidak sampai di situ, Lea pun memaparkan bahwa ia pernah mengalami kebingungan di awal-awal masa training bekerja karena tidak adanya transparansi yang detail dalam kontrak kerjanya.

“Pernah aku ditugaskan di acara nikah di salah satu posisi yang bisa dibilang ringan, tapi jaraknya jauh banget dari lokasi kos. Di kontrak perjanjian gak ada tugas itu, begitu juga nominalnya. Karena jaraknya jauh banget dari kos dan tugasnya gak ditulis di kontrak, alhasil aku kaget kok kayak gak setimpal (gaji dan tugasnya). Sebenarnya harus detail kan kontrak, tapi itu nggak gitu.”

Perangkap eksploitasi mengintai buruh freelance

Apabila membahas mengenai tidak adanya jaminan kerja dan perlindungan hukum yang lemah, Bima dan Lea berkata tidak keberatan dengan itu. Keduanya sepakat sudah mencari tahu mengenai risiko apa saja yang akan mereka hadapi sebelum memasuki dunia kerja freelancer dan sadar bahwa pekerjaan freelance adalah pekerjaan sementara.

Bima mengatakan bahwa ia menjadikan pekerjaan freelance ini sebagai batu loncatan saja untuk mencapai karir yang lebih bagus kedepannya. Namun, di saat yang sama ia juga menyorot adanya kelemahan yang dimiliki tempat kerjanya.

"Ada perjanjian di atas kertas dengan materai tidak boleh punya job di WO yang lain. Ini yang menurut saya cukup mengikat karena pada sejatinya freelance ini tidak berbadan hukum, tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Menurut saya, dengan perjanjian yang seakan-akan mengikat padahal pada dasarnya freelance ini bebas. Tapi kalau ada perjanjian tidak bisa mengikuti WO yang lain mungkin itu yang menjadi kelemahan tempat saya bekerja. Cukup mengikat walaupun freelance,” jelas Bima.

Dari situ Bima menyadari bahwa freelance yang ia tekuni seolah jebakan yang tidak menitikberatkan kesejahteraan para freelancer.

“Kalau dia bisa memberikan gaji dalam waktu sebulan itu dengan nominal yang pasti dan para freelancer-nya gak boleh join WO yang lain, itu fair. Tapi kalau dengan perjanjian di atas materai tadi tapi mereka juga tidak bisa memastikan kebutuhan teman-teman kita terpenuhi itu juga menurut saya masih kurang.”

Serupa dengan pernyataan Bima, Lea menjelaskan bahwa ada seolah perangkap tak terlihat berupa jam kerja yang terkadang mengarah ke eksploitasi. Ia setuju bahwa memang beberapa rekan kerja freelance-nya merupakan mahasiswa yang sedang butuh kerja, pengalaman, dan waktu kerja yang fleksibel. Akan tetapi, Lea menekankan bahwa tenaga yang dimilikinya dan rekan-rekannya dimanfaatkan dengan terlalu intensif oleh atasan di tempat kerjanya.

Walaupun Bima dan Lea sudah menjalankan profesi freelance cukup lama dan sudah berada di tahap nyaman, tetapi keduanya tidak menutup mata terhadap realita yang dihadapi. Mereka telah membaca situasi ekonomi dan kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa menimpa mereka.

Bima sendiri lebih memilih dengan pekerjaan yang pasti, sebab ia sadar semakin bertambahnya usia, hal yang dicari seseorang adalah ketenangan. Tetapi Satria masih terbuka dengan kesempatan freelance yang datang padanya.

"Pasti ya untuk memaksimalkan waktu yang ada tapi pasti gak sedetail yang sekarang. Kalau misal nanti udah dapat pekerjaan tetap yang kerjanya Senin-Jumat atau Sabtu, Minggunya masih memungkinkan, ya ambil job (freelance). Karena ekonomi lagi berat, jadi lumayan kalau dapet 100 200k,” ujarnya.

Selaras dengan pendapat Bima, Lea pun tertarik untuk bekerja tetap karena ia paham jika setiap orang harus memenuhi kebutuhannya setiap bulan. Lea memiliki keinginan apabila sudah bekerja tetap nanti ia ingin membarenginya dengan bekerja freelance di waktu-waktu senggang, asalkan beban kerjanya lebih ringan. Lea pun menjadikan freelance-nya saat ini sebagai pekerjaan untuk sementara waktu mengingat dirinya masih memiliki kesibukan sebagai mahasiswa.

“Berhubung aku sudah tau enaknya freelancer gimana, one day aku juga pingin punya usaha dan itu melibatkan mahasiswa yang butuh uang saku tambahan dan orang-orang yang udah punya pekerjaan tetap tapi masih pingin pekerjaan tambahan,” pungkas Lea.

Analisis realitas fenomena Gen Z jadi buruh freelance

Transformasi digital yang berlangsung begitu cepat secara tidak langsung menggeser pola pikir dan kebiasaan menjadi serba instan. Salah satunya adalah dalam hal pekerjaan yang diminati Gen Z. Terdapat faktor-faktor tertentu mengapa mereka memilih menjadi freelancer.

Dosen Sosiologi Pembangunan Universitas Negeri Surabaya, Eufrasia Kartika Hanindraputri menyampaikan bahwa alasan Gen Z tertarik dengan freelance ini karena struktur ekonomi dan nilai generasi sudah berbeda dari satu waktu ke waktu yang sekarang. Freelance merupakan salah satu bentuk gig economy, yakni sistem yang berbasis jangka pendek. Hal tersebut berarti sistem kerja freelance berdasarkan on demand dengan platform digital, tetapi Gen Z dapat melihat itu sebagai salah satu yang dapat secara instan dicapai saat ini.

“Kalau kita lihat Indonesia pasca pandemi itu sudah memperlihatkan bahwa agak berkurang nih pekerjaan tetap. Banyak lulusan yang sulit menembus pekerjaan formal karena persaingan banyak, minimnya posisi yang ditawarkan, dan banyak faktor hal lain yang membuat gen z akhirnya yang awalnya digital native, terbiasa dengan sesuatu yang fleksibel. Kreatif, ingin merdeka, tidak mau terkungkung dengan sesuatu yang bersifat konvensional, akhirnya memilih pekerjaan freelance ini sebagai salah satu pekerjaan mereka daripada mereka nganggur,” ujar Eufrasia ketika dihubungi IDN Times pada Sabtu (19/04/2025).

Eufrasia menyebut bahwa bebas itu semu. Meskipun Gen Z merasakan fleksibilitas karena tidak terikat jam kerja dan bisa memilih proyek manapun sesuai minat mereka, tetapi mereka dituntut terus menerus untuk mencari pekerjaan baru, mengejar deadline, dan yang paling sederhana adalah tidak ada jaminan sosial.

Mengambil referensi dari seorang Associate Research Professorial sekaligus spesialis ekonomi ketenagakerjaan, Guy Standing, Eufrasia memaparkan bahwa ada yang namanya sistem prekariat. Prekariat adalah kelas baru pekerja yang gak punya jaminan kerja, gak ada perlindungan hukum, stabilitas ekonominya itu rentan. Jadi mereka bukan termasuk pekerja formal dan bukan pengusaha. Jadi mereka ada di tengah-tengah, terlihat bebas tapi tidak berdaya.

“Karena fokusnya di sosiologi pembangunan, hal-hal yang dianggap rentan ini merupakan salah satu kegagalan ekosistem. Pembangunan digital native itu tidak diikuti dengan kebijakan ketenagakerjaan yang melindungi semua bentuk pekerja sehingga gen z ini menjadi salah satu korban dari sistem yang eksklusif dan ketidakadilan.”

Apabila berbicara mengenai dampak semakin marakanya Gen Z menjadi freelancer, Eufrasia berujar bahwa dampak yang terjadi tidak hanya sosial, tetapi multidimensi. Dapat diawali secara psikologis, banyal Gen Z gig worker yang burnout, kesepian, dan cemas karena ketidakpastian terus menerus. Sedangkan secara sosial, mereka akan terpisah dari dunia kerjanya seperti tidak terkoneksi dengan teman-temannya di sana sehingga tidak ada ruang kolektif di tempat kerjanya.

“Kalau dampak sosial secara luasnya akan menimbulkan risk society, atau masyarakat resiko yang tidak berasal dari sesuatu yang natural, tapi dibentuk dari sistem sosial dan sistem ekonomi itu sendiri. Resiko lebih jauhnya seperti putus kontrak, lay off, tersingkir. Kalau kamu gak bisa kerja cut off aja,” ungkap Eufrasia.

Ketidakpastian ini lah yang akan memberikan resiko secara pribadi dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup mereka akan dipertanyakan atau mungkin akan menjadi timbang dengan satu dan lainnya. Apabila dikaitkan dengan kerentanan, dampak sosialnya berupa resiko sistemik yang bersifat paradox. Ekonominya berlangsung terus tapi ada gig worker yang semakin tertinggal. Dia tidak tahu bagaimana mengikuti perkembangan ekonomi yang begitu cepat itu tadi.

Lalu hal-hal apa yang harus diperhatikan Gen Z supaya tidak menjadi korban sistem kerja yang tidak pasti? Eufrasia menyebut ada tiga hal utama. Yang pertama, Gen Z harus memahami realitas sosial di balik gig economy, yaitu sistem ekonomi global ini mendesak orang-orang yang terlibat dalam gig economy ini ke arah fleksibilitas yang tanpa proteksi. Kedua, perlunya kolektivitas antara freelancer semacam serikat pekerja di kantor. Sedangkan di tempat online bisa dengan membangun solidaritas digital, asosiasi, yang intinya adalah mengadvokasi hak-hak mereka. Ketiga, menjalin kolaborasi antar freelancer sebagai modal sosial untuk menciptakan perlindungan alternatif.

Menurut Eufrasia, ketika membutuhkan sesuatu yang berubah dari jaminan sosial itu diperlukan gerakan dari luarnya dulu, yakni diperlukan gerakan dari bottom to up. Baru dari situ, edukasi dari masyarakat bisa dilakukan dengan gerakan para freelance untuk berdialog. Sedangkan untuk pemerintah daerah bisa dibantu dengan (kehadiran) asosiasi freelancer setempat untuk memberikan bargaining position dari gig economy itu sendiri.

Lebih lanjut, Eufrasia berharap pemerintah tidak hanya membanggakan pertumbuhan dalam bentuk angka dan economy digital seperti apa, tetapi juga membangun ekosistem kerja yang manusiawi dan adil, sebab inklusivitas itu penting.

“Freelancer itu bisa membentuk serikat kerja, tapi harus didukung oleh struktur pembangunan yang demokratis, inklusif, dan berorientasi dengan semua kesejahteraan. Dengan begitu, gen z ini tidak menjadi pengguna teknologi ikut-ikutan freelance saja, tetapi juga sebagai agen perubahan. Jadi, pembangunan sosial dan ekonominya bisa berkelanjutan atau sustainability,” tandasnya.